Enzyklopädie

Diese Ausgabe: Die Andere Bibliothek, 2013 Mehr

Seiten: 508

- Philosophie

- Aufklärung

Worum es geht

Das Wissen der Welt organisieren

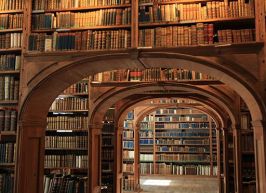

Google und Wikipedia erheben im Internetzeitalter den Anspruch, das Wissen der Welt zu organisieren. Das gleiche Ziel setzten sich im 18. Jahrhundert auch Denis Diderot und seine Kollegen mit der Herausgabe der Enzyklopädie. Sie ist das aufklärerische Großprojekt schlechthin. Das 18. Jahrhundert war mit einer nie da gewesenen Wissensexplosion konfrontiert, die es zu verarbeiten galt. Der Anspruch der Enzyklopädie bestand darin, das Wissen der Welt zu verknüpfen, anstatt es wie in einem Wörterbuch einfach abzuhandeln – daher die zahlreichen Querverweise in den Artikeln. Eine riesige Zahl von Abbildungen sollte alles möglichst anschaulich machen. Die Autoren der Enzyklopädie, darunter Voltaire und Rousseau, scheuten nicht vor pointierten politischen Statements zurück. Ihr Freiheitsbegriff war antimonarchistisch und antikirchlich. So wurde die Enzyklopädie auch zum geistigen Zündstoff für die Revolution.

Zusammenfassung

Über den Autor

Denis Diderot wird am 5. Oktober 1713 als Sohn eines wohlhabenden Messerschmieds in Langres geboren. Nach seiner Schulzeit geht er nach Paris, wo er Philosophie und Naturwissenschaft studiert. Die vom Vater verlangte theologische Karriere schlägt er aus und er wird stattdessen für ein Jahr Anwaltsgehilfe. Danach lebt er von schlecht bezahlten Gelegenheitsarbeiten, geht häufig als Bohemien in die Pariser Cafés, wo er sich mit Intellektuellen wie Jean-Baptiste le Rond d’Alembert, Jean-Jacques Rousseau, Étienne Bonnot de Condillac und Melchior Grimm anfreundet. Als er den Vater bittet, in seine Heirat mit einer Wäscheverkäuferin einzuwilligen, lehnt dieser ab und schickt den Sohn ins Kloster von Troyes. Diderot gelingt bald die Flucht nach Paris, wo das Paar sich 1743 heimlich trauen lässt. Vier Jahre später wird Diderot Leiter eines berühmten verlegerischen Projekts: der 28-bändigen Enzyklopädie (Encyclopédie), dem Anspruch nach eine Zusammenstellung des gesamten Wissens der Zeit. 1749 wird Diderot wegen seines religionskritischen Briefes über die Blinden (Lettre sur les aveugles) von der Zensurbehörde für drei Monate in Vincennes eingesperrt. Viele seiner literarischen Werke lässt er daraufhin unveröffentlicht, darunter später berühmte Werke wie Die Nonne (La religieuse), Rameaus Neffe (Le neveu de Rameau) oder Jakob und sein Herr (Jacques le fataliste et son maître). Zu Lebzeiten tritt er vor allem als Philosoph, Naturwissenschaftler, Kunstkritiker und Dramatiker in Erscheinung. Seine Abhandlung Paradox über den Schauspieler (Le paradoxe sur le comédien, 1773) revolutioniert die Theaterszene. 1765 kann Diderot, der stets unter Geldnot leidet, die russische Zarin Katharina II. als Mäzenin gewinnen. Sie kauft ihm seine Bibliothek ab und besoldet ihn für 50 Jahre im Voraus als Bibliothekar. 1773 reist er auf ihre Einladung hin für ein halbes Jahr nach St. Petersburg. Am 31. Juli 1784 stirbt er in Paris an Herzversagen.

Kommentar abgeben oder Diskussion beginnen